先日見つけたムネアブラムシ族の一種を撮り直してきました。

微動ユニットを取り付けたので細かいステップで撮ってみました。装置はまだ試作段階なので、完成したら公開します。Windowsマシンのメモリも2.5Gに増設しました。

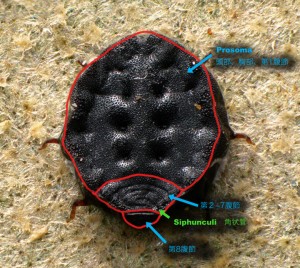

■ムネアブラムシ族の一種

E-410 + 14-54mmリバース, CombineZP 48枚合成

E-410 + 14-54mmリバース, CombineZP 68枚合成

E-410 + 14-54mmリバース, CombineZP 86枚合成, 途中でやめたので後ろの方がボケてます

何かわかるでしょうか?

コメントを残す