3週間ぐらい前になりますが、

羽化の様子をGIFアニメーションにしてみました。現地で手持ちで撮影したのですが、20分ほど掛かって大変でした。

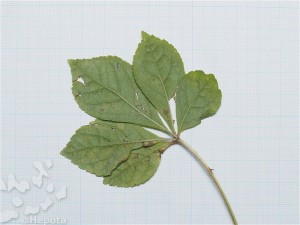

よく調べるとウコギのような樹木の実にゴールができていてました。

樹木はウコギに似ていますが少し違うようです。実の付き方からケヤマウコギのようです。ウコギと違って雌雄同株で雌花の脇に雄花がつくようです。

羽化した成虫の捕獲には失敗したのですが、これらのゴールをビニール袋に入れて持ち帰ったところ2匹ほど羽化していました。矢印の翅脈はウコギトガリキジラミとはまったく異なっています。

ゴールを1週間ほどおいておいたのですが割れる気配がなくカビが出始めていたので、カッターナイフでカットしてみました。ほとんどが寄生されていましたが、寄生されていなかったものは次々と羽化しだしました。

寄生されていた幼虫です。ピクリとも動かず、少し茶色っぽくなっています。

羽化した成虫とエタノール漬けの幼虫を農研機構の井上広光さんに送って調べてもらい、以下のようなコメントをいただきました。日本未記録種ですがとくに秘密にしなくてもよいという確認を得ましたので、引用しておきます。

成虫はすべて雌でしたが、交尾器が極端に短くはなく、先端がとがることからも、BactericeraではなくTriozaであることが確認できました。

また、幼虫も前翅芽の肩部が前方に張り出さないことからも、Triozaであることがわかります。極東ロシアから記載され、昨年韓国からも記録された Trioza stackelbergi Loginova, 1967 の可能性が高いです。

プレパラート標本にするなどしてもう少し詳しく見てみますが、今のところ差異が見つかりませんので、本種ということで落ち着くと思います。

日本で見つかるのはこれが初めてです。

和名は「ケヤマウコギトガリキジラミ」としておきましょう。既知のホストはEleutherococcus (=Acanthopanax) sessiliflorusで、この植物は日本には分布しないのですが、インターネットで画像を調べてみますと、ケヤマウコギに非常に近縁のようです(どちらもヤマウコギ節Cephalopanax;紛らわしいことにヤマウコギはウコギ節Acanthopanax)。

比較的近いうちに正式な報告が出るようですので、出たら追記します。

コメントを残す